國產女性劇的序列,正在急速擴充。

但看久了,多少有點審美疲勞。

不難發現,這些劇大多致力于呈現光鮮亮麗的小資生活,販賣一套充滿中產色彩的生活話語。

《流金歲月》里,蔣南珠賭氣上頭就毀了一把價值不菲的小提琴,嚷著要和上流社會割席。

她的割席方式,就是把名牌包和衣服甩一地,咔咔剪了精心護理的長發,然后再美美燙個頭,找閨蜜抱怨一通,完美演繹了什么叫“有錢就是任性”。

還有《了不起的女孩》,主角一個是雜志編輯,另一個是代理出版人,典型的都市麗人。

至于《北轍南轅》,則加速脫離現實,將中產生活景觀化和凡爾賽化。

寸土寸金的北京,人人住著大house;

女霸總隨手給朋友送了臺名牌洗衣機,主動提出讓小姐妹無息入股餐廳,簡直女菩薩在世。

這些劇的質感精致,迎合了部分觀眾的審美趣味與情感需求。

然而問題在于,它們實在太體面了,體面到仿佛籠罩著一層夢幻般的暖色濾鏡。

當然,我無意于否定國產女性劇的存在價值,而僅僅認為這其中存在局限性:

其他階層的女性所面臨的生存困境,大多被視而不見。

那么,所謂的“女性情誼”是否涵蓋了所有女性,包括被邊緣化的底層女性?

還是說,“女性情誼”只屬于有錢有閑,掌握更多話語權的中產白領和職業女性,實質上是種階級特權?

任何語境下,女性的命運共同體都能成立嗎?

而接下來要聊的這部臺劇《華燈初上》,恰好能夠回應以上問題。

01.

某天,一群大學生外出采風,意外發現了一具穿著紅色高跟鞋的女尸,地上還散落著一張居酒屋的名片。

負責辦案的警察潘文成(楊祐寧飾)趕到現場后發現,死者居然是不久前才見過的熟人。

死者是誰?兇手是誰?作案動機又是什么?

隨著劇情不斷閃回,真相慢慢浮出水面。

但關于“死者身份”的終極謎題,要等到大結局才會揭曉。

乍一看,《華燈初上》的套路和《摩天大樓》有幾分相似:

先拋出一起命案為引,再切入不同視角,抽絲剝繭般揭開案件背后的故事。

總之,標準的懸疑群像劇。

本劇的特殊之處,在于主角的身份——在日式居酒屋“光”里工作的兩位媽媽桑和陪酒小姐。

劇情重點講述的,正是這群底層女性的愛恨糾葛。

故事發生時,她們正面臨種種危機,隨時可能落入萬劫不復的境地。

某種程度上,你也可以把本劇視作“底層殘酷物語”。

媽媽桑羅雨儂(林心如飾)的生活看似平靜,實際上卻是千瘡百孔。

在她為丈夫坐牢的期間,丈夫直接人間蒸發,把兒子甩給了羅雨儂。

出獄后,家人對她態度冷淡,只有伸手要錢的時候才肯正臉看她。

再后來,她又愛上了渣男江瀚(鳳小岳飾),再次被始亂終棄。

蘇慶儀(楊謹華飾),居酒屋的老板娘。

對外永遠游刃有余,對待舊愛也能擺出一副涼薄的模樣。

向來人間清醒的她卻步羅雨儂的后塵,一頭栽進名為“江瀚”的愛情陷阱。

為此,她和好姐妹翻臉,甚至險些付出了生命的代價。

阿季,出身貧寒,被家人嫌棄的她沉迷六合彩,欠了一身賭債,無力償還。

被逼無奈,年老色衰的她只好把上岸的希望寄托于恩客,希望中村先生能夠帶她離開臺灣。

可惜到最后,依舊是春夢一場。

百合(謝欣穎飾),本劇的唯一指定戀愛腦。

被隔壁酒吧的牛郎騙得神魂顛倒不說,還泥足深陷,放任自己被卷入了毒品風波。

誰都有過去,但花子(劉品言飾)的往事更不堪回首。

她不僅下海多年,還有殺人未遂的前科。

她原以為能夠擺脫“黑歷史”,但來自過去的“陰影”卻不斷打碎她的美夢。

面對殘酷現實,她忍不住自嘲,“我是不是命很賤?”

愛子(郭雪芙飾),身為大學生的她原本有著大好前途,卻在紙醉金迷的生活里越陷越深,情愿下海撈金也不愿安心讀書。

第一季收尾前,先被家人放棄,又面臨休學的她已經無路可走。

而越是處境艱難,越顯得真情可貴。

剛剛出獄那陣子,是羅雨儂這輩子最落魄的時刻。

當時,是蘇慶儀第一時間出現,為她接風洗塵。

后來,蘇慶儀盤下居酒屋,親手把管理權交給了她。

從那天起,臺北條通的江湖上就多了羅媽媽和蘇媽媽的傳說。

還有每年生日都準時送出的絲巾,見證了一路走來的姐妹情深。

我見證過你的狼狽,你期許我的未來。

有苦有難,一同分擔。

這么橘里橘氣的劇情,要不是有渣男攪局,大家怕是早就磕瘋了。

可惜因為“二女爭一男”的橋段,《華燈初上》沒少受詬病,“都2022年了,怎么還有編劇寫這種狗血劇情,太土了”。

起初,我也是這么想的,咱們安心開店搞錢搞事業不香嘛,好好的美女何必搞什么雌競呢?

不巧,飾演渣男的還是老熟人鳳小岳(他在《小時代》里出演宮洺),我的“小時代PTSD”瞬間發作……

追劇過程中,我真的提著心吊著膽,生怕羅雨儂下一秒就抄起酒杯,潑到好姐妹頭上。

好在,本劇的處理相對克制,倒不至于再現“發爛發臭”的撕逼名場面。

正如《七月與安生》里存在感薄弱的家明,但凡在女性故事的主場,渣男再帥,那也是個工具人。

本質上,這段狗血抓馬還是意在襯托二人之間愛恨交加、復雜糾結的情感羈絆。

為了報復蘇慶儀,愛子在信封里偷偷塞了她和江瀚約會的照片,又故意讓羅雨儂發現,企圖挑起姐妹反目。

羅雨儂雖然內心波濤洶涌,但對暗戳戳搞事的愛子也毫不客氣:就憑你也想挑撥我倆的關系?

沒過多久,玩膩了的江瀚向蘇慶儀提出了分手。

臨走前,他甩下一句狠話:就算我要安定下來也會選羅雨儂,而不是你。

聽到這,自以為夠拿捏住情場浪子的蘇慶儀大受打擊,當場割腕自殺。

得知這一消息,羅雨儂瞬間心痛到快要落淚,她替對方感到不值。

渣男的愛,哪有命來的重要?

眼看蘇慶儀意志消沉,她又沖去渣男家,打算討個說法。

哪曉得,江瀚的第一反應是慶幸,幸好蘇慶儀沒有因他而死,接著就開始推脫責任,說別想用死威脅他,他不可能和蘇復合。

看清渣男真面目的羅雨儂,終于徹底死心。

她不再奢望對方浪子回頭,只求他別再傷害蘇慶儀。

這對姐妹花的劇情和人物塑造相當充實飽滿,無論磕點或虐點,該有的都有。

不過坦白講,我最喜歡的還是花子和羅雨儂這條線。

兩人之間沒那么多彎彎繞繞、勾心斗角,就是單純的救贖者與被救者的關系。

出獄那天,花子在背后不停大喊:不要回頭,不要說再見。

或許是因為同病相憐,又或許是投緣,等到花子出獄,羅雨儂便用各種實際行動罩著花子。

不僅安排她來居酒屋上班,還在花子被客人騷擾的時候吼著讓對方滾蛋。

第五集,認出花子的客人趁其不備,強行把她綁走,逼著她“重操舊業”。

鏡頭切過,花子帶著滿身傷痕倒在了路邊。

醒來以后,無數的記憶碎片涌上心頭,花子崩潰大哭。

她意識到這輩子無論如何都不可能真正“洗白”,就算她再怎么努力把自己黏合起來,也隨時會支離破碎。

聽到花子的哭聲,羅雨儂沖進浴室,抱住心碎的花子。

兩人緊緊相擁,淚流滿面。

這個世界帶給花子的,總是絕望和無助。

唯一值得慶幸的是,還有羅媽媽愿意愛她,保護她。

被男人背叛,被社會拋棄,滑落進陰暗的夾縫里,遍體鱗傷的她們至少還能抱團取暖,為彼此筑起一道安全網。

02.

看劇看多了,總會忍不住玩起“連連看”的游戲。

就比如,《華燈初上》《無罪之最》《名姝》。

這三部劇的主角要么是妓女,要么是陪酒女,同屬社會邊緣人。

但它們的相似之處不限于選角和題材,還在于創作思路:

通過揭露底層女性的苦難史,展現另一種維度的人文關懷以及人物魅力。

就拿《無罪之最》里奧利維亞和基米這對好姬友來說吧。

多年前,兩人曾是地下俱樂部的脫衣舞女,除了出賣肉體,時常還要忍受暴力的摧殘。

劇里有一幕令我印象極為深刻。

某天,兩人被揍得鼻青臉腫,卻渾然不顧在場的所有男性,在舞臺上忘我地起舞。

在現實世界里,她們是地位低下的舞女,沒有護照,沒有合法身份,不受法律的保護。

在俱樂部里,她們時刻處在男性的權欲與暴力的掌控之下,但那又如何?

正如劇里臺詞所說,“在最黑暗的洞穴里,你找到了一直尋找的愛。”

在絕望中相互救贖,在彼此的破碎中找到愛與勇氣。

這份“明知不可為而為之”的動人情感,在其他偏主流、基調更光明的故事里很難體會到。

說到這,就延伸出另一個命題——如何在最“反女權”的故事場域里,彰顯女性意識?

先說《名姝》。

在這個肉欲橫流、尺度破格的故事里,倫敦的下層妓女們沒有自甘沉淪,而是努力掙扎,想要實現自己的愿景。

有的靠錢,有的靠權。

這世上的一切都與性有關,除了性本身,性關乎的是權力。

身為妓女,她們獲得權力的唯一手段,便是利用肉體去爭取主導權。

床上床下,這幫妓女都不恥于說出各式的豪言壯語:

更有趣的是,盡管身不由己,但欲望的釋放同時也伴隨思想的解放。

老鴇勸夏洛特趕緊簽了男爵的賣身契,早日脫離苦海,她卻滿腦子的叛逆思想:我怎么能把自由交給一個把我比作菠蘿的男人。

雖然希望渺茫,夏洛特還是希望能夠遇上真愛。

再來說《華燈》。

它更多地是在強調兩性的“反差”,關于權力,關于對待愛情的態度。

一方面,劇中角色們被形形色色的男人背叛、玩弄、操縱,正如那句歌詞所唱,她們就像搖曳在紅塵中,隨風擺動的“女人花”。

另一方面,她們又盡情展示著濃烈的愛與恨、欲望與掙扎,展現著鮮活涌動的生命力。

她們如此勇敢,哪怕愛的不合時宜,哪怕飛蛾撲火,也要努力嘗遍愛情的滋味。

與之相比,那些企圖用暴力和權力掌控她們肉體的上位者,以及只懂巧言令色,不愿付諸真心的追求者們反倒顯得卑劣,乃至可悲。

他們的愛,往往自私且充滿了功利性。

比如,蘇慶儀的前男友何予恩和愛子。

和敢愛敢恨的愛子相比,何予恩顯得懦弱窩囊。

當愛子為他出頭,他就躲到一旁,默默接受對方的好意。

眼看著事情發酵到無可挽回的地步,他才肯站出來,一邊道歉,一邊企圖挽尊。

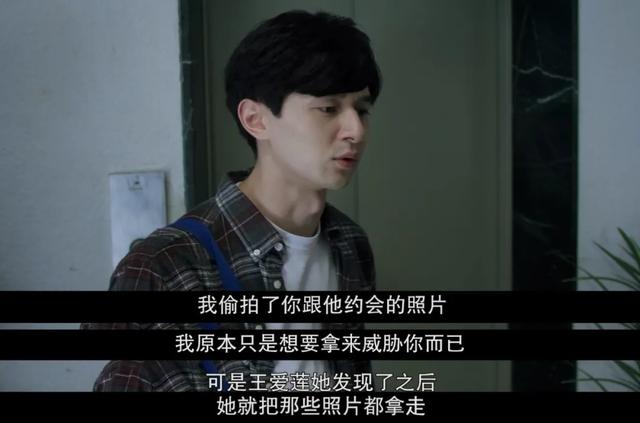

明明是他一直糾纏不休,照片也是他偷拍的,結果卻迫不及待把鍋甩給了愛子。

再比如,百合和亨利。

同樣靠出賣色相為生,陪酒女付出了一片真心,男公關卻懷著一腔虛情假意,像經驗老道的獵人般不斷拋出誘餌,引誘獵物上鉤。

平時高貴冷艷的百合,在亨利面前簡直判若兩人。

她乖巧黏人,予取予求,把所有的溫柔、體貼、愛意都獻給了這個男人,導致惹禍上身。

按照時下的輿論風氣,這段故事一旦被當做投稿發給情感博主,保準會收獲一大票冷嘲熱諷:

“不要靠近男人,會變得不幸。”

“心疼男人倒霉一輩子!”

“尊重,祝福”。

明明見慣了歡場里的虛情假意,卻依然對男人的甜言蜜語毫無抵抗力。

明明知道眼前是火坑,還閉眼往里跳。

你說,她這算咎由自取嗎?

我不否認,百合的愛不理智到了連真·戀愛腦看了也要嘆口氣,說句“傻姑娘”的程度。

可愛,是復雜的。

無論是她還是其他小姐,她們勇敢追愛,何錯之有呢?

最后,女性的命運總是與時代的進程息息相關。

她們的故事,就是時代的一面鏡子。

《名姝》的背景設置在18世紀的英國倫敦,彼時有約五分之一的女性靠賣春過活。

深層次的原因,是處在社會轉型期的英國提供給女性的上升渠道實在少之又少。

別說脫貧,底層女性想通過合法手段糊口都難。

而做女工和女仆掙到的錢,甚至不足下海的十分之一。

除了出賣肉體,很多人別無他選。

《無罪之最》的女主出生在墨西哥的貧民窟,父母雙亡的她千里迢迢來到西班牙尋親,尋人無果的她面臨著被驅逐出境的結局。

最后半推半就,她被帶進俱樂部,成了男人的玩物。

借此,本劇折射出了非法移民在歐洲的艱難處境。

上世紀80年代,是臺灣經濟最為繁榮的黃金時代,也是欲望最為蓬勃的年代。

位于林森北路的紅燈區,應運而生。

在時代潮水的涌動中,作為欲望的載體,陪酒女郎們說著流利的日語,服務的對象則是在異國他鄉買醉和尋找慰藉的日商。

而“光”這家居酒屋不止是風月場所,也充當了小姐們的避難所。

像阿季和花子,沒有一技之長的兩人即便離開,也活不下去。

正是出于同理心,羅雨儂才不忍趕走業績一般,又總給店里添麻煩的阿季。

作為觀眾,為女性之間的種種聯結感動之余,也不由心生嘆息:

當社會缺乏系統性的支撐,女性的墮落恐怕不再是偶然,而是必然。

類似的例子,現實生活中比比皆是。

作為女性群像劇,《華燈初上》不僅呈現了立體飽滿的人物和情感,更把暗含悲憫的目光投向了那片隱秘角落。

那里有黑社會、毒販、警察、陪酒女、異鄉人,有謀殺,有謊言與背叛,更有無盡的欲望糾纏。

整個故事里,女性角色們臉上總是光影交錯,忽明忽暗,而不是永遠被暖光籠罩,等待奔赴某個光明的未來。

這種復雜晦暗的質感,20年前的國產劇也曾經擁有。

萬幸,我們如今還有份“代餐”可吃。